Иногда смыслы становятся чем-то вроде мебели — мы расставляем их для видимости, чтобы пространство жизни не казалось пустым. Клиентка рассказывает о списках задач, расписанных до минут, о том, как ставит галочки, будто собирает монеты в игре, где валюта — собственная ценность. Её ежедневник — это попытка договориться с тревогой: «Я не зря существую, вот доказательства». Но когда все пункты зачёркнуты, остаётся только тишина. Это классический паттерн: подмена внутренней мотивации внешними маркерами успеха. Человек превращается в машину по переработке целей, но не чувствует удовлетворения, потому что достижения — не его, а чужие, взятые из социального контекста, как готовый рецепт счастья.

Страх тишины и бегство от саморефлексии

Она упоминает YouTube, играющий фоном даже во время уборки. Звук становится щитом от молчания, в котором могут прозвучать неудобные вопросы: «А если остановиться, что останется?». Страх перед тишиной — часто следствие избегания саморефлексии. Когда нет контакта с собственными желаниями, проще заполнить эфир чужими голосами, бесконечно листать ленту, курить, жевать еду без вкуса. Это не лень, а защитный механизм — тело занято, чтобы ум не задавался экзистенциальными дилеммами.

Цикл «цель-достижение-разочарование» как ловушка перфекционизма

Интересно, как она описывает цикл «цель — достижение — разочарование». Каждая новая задача — попытка убедить себя, что следующий уровень принесёт покой. Но система ломается: мозг привыкает к погоне, а не к результату. Это напоминает эксперименты с крысами, нажимающими рычаг для стимуляции центра удовольствия, пока не умирают от истощения. Только здесь вместо электродов — социальные ожидания, страх «отстать», иллюзия контроля через перфекционизм.

Кофеин как метафора кризиса идентичности

Эта деталь тожецепляет: она пьёт пять чашек кофе не для бодрости, а потому что иначе «не может работать». Кофеин здесь — метафора. Не химическая зависимость, а ритуал, подтверждающий идентичность: «Я — тот, кто трудится, кто не останавливается». Но когда ритуал становится обязательным, он перестаёт служить человеку и начинает им управлять. В её случае — подпитывать цикл тревоги, маскируя усталость под продуктивность.

Деятельность ради процесса vs. культура монетизации

Есть момент, где она спрашивает: «Когда я последний раз делала что-то, что никто не должен увидеть?». Это ключевой вопрос. Деятельность ради процесса, а не результата — словно дыхание: его не нужно оправдывать, фотографировать, превращать в KPI. Но в культуре, где даже хобби требуют «монетизации», такое становится роскошью. Её пример с уборкой под ненастоящий YouTube-ролик — идеальная иллюстрация: даже в моменты, условно свободные от достижений, она имитирует продуктивность, как будто стыдится просто существовать.

Парадокс эффективности: как избегание пустоты разрушает тело

Главный парадокс в том, что её система работает слишком хорошо. Она настолько эффективно избегает встречи с пустотой, что та начинает проявляться через физиологию — кофе, сигареты, бессмысленный скроллинг. Тело кричит о том, что игнорирует ум. И единственный способ разорвать цикл — позволить себе не достигать, хотя бы временно. Но для этого придётся выдержать паузу, где нет фонового шума, где ценность не измеряется галочками. А это, кажется, самое страшное.

Психотерапия как исследование: пространство для ваших вопросов без готовых ответов

Иногда единственный способ перестать бежать — это замедлиться настолько, чтобы заметить, куда вообще движешься. Психотерапия в моей практике — не набор техник, а процесс совместного поиска. Мы не «исправляем» вашу жизнь, а изучаем, как вы её проживаете: какие сценарии повторяются, какие решения принимаются на автопилоте, что остаётся за кадром. К сожалению, нередко мы замечаем, что ”тревога- всему голова”, или как страх становится базовой ежедневной эмоцией, или бег от ощущения пустоты становится хроническим…

История из практики:

Кризис идентичности блогера: что останется когда камера выключится

Она пришла с ощущением, будто живёт в режиме стрима: каждое действие — потенциальный контент, даже чашка кофе должна быть «эстетичной» для сторис. Её детство прошло в семье, где похвалу давали за пятёрки, выступления на утренниках, за всё, что можно показать гостям. «Ты наша звёздочка», — говорили родители, и это «наша» было ключевым. Самоценность с детства привязали к внешней оценке, как лайкам под постом. Во взрослой жизни это превратилось в профессию — блогерство, где одобрение измеряется цифрами. Но чем больше подписчиков, тем громче внутренний вопрос: «А если я перестану снимать — кто я?».

В терапии она впервые разрешила себе не делиться. Купила краски, неделю рисовала абстракции, которые даже не сфотографировала. Плакала, когда поняла, как боится, что эти картины «недостаточно хороши» без зрителей. Это был первый инсайт: её творчество всегда было диалогом с другими, но не с собой. За перфекционизмом скрывался страх, что её «настоящая», без фильтров и целей, никому не интересна — даже ей самой. Как в детстве, когда мама отмахивалась от её слёз: «Не порть макияж, мы же на людях».

Работа с семейной историей выявила паттерн: её потребность в безусловном принятии подменялась погоней за «успешностью». Вместо «я тебя вижу» она слышала «ты молодец». Отсюда и кофе, и скроллинг — ритуалы, имитирующие заботу, будто тело можно обмануть, как подписчиков. «Я думала, если буду работать больше всех, наконец почувствую, что имею право существовать», — сказала она на сессии. Но чем больше достижений, тем сильнее чувство фальши: её хвалили за результат, а не за усилия.

Прорыв случился, когда она осмелилась провести выходной без планов. Сначала тревога накрывала волнами: казалось, без списка дел она растворяется в пустоте. Но к вечеру заметила, как приятно валяться на диване, слушая дождь — не для атмосферного видео, а просто так. Это стало экспериментом: каждый день делать что-то «бесполезное». Поначалу она записывала эти действия в ежедневник, чтобы потом вычёркивать — смех сквозь слёзы. Постепенно ритуалы начали меняться: вместо пяти чашек кофе — одна, с минутой тишины, без фонового YouTube.

Главным оказалось не менять установки, а найти их корни. Раньше она считала, что «достижения = безопасность». Теперь учится видеть безопасность в возможности остановиться. Её новая mantra: «Мне не нужно зарабатывать право на жизнь». Иногда она всё ещё ловит себя на мысли: «Это можно было бы снять для TikTok». Но теперь добавляет: «А можно и не снимать». В этом «можно и не» — её бунт против системы, где даже хобби стало работой. Её история — о том, как человек, научившийся продавать свою жизнь, заново учится её проживать.—

Немножко теории (возможно, будет интересно другим психологам):

Здесь виден классический условный паттерн принятия: ребёнок учится, что любовь и внимание зависят от «демонстрационных» успехов. Это создаёт внешний локус контроля — человек ищет подтверждения своей ценности вовне, как в теории социального научения Бандуры, где подкрепление формирует поведение. Блогерство становится гипертрофированным продолжением детского сценария: аудитория заменяет родителей, а количество просмотров — родительское «молодец». Страх потерять идентичность без внешней оценки связан с кризисом самоопределения, описанным Эриксоном: когда роли (блогер, «успешная») вытесняют истинное «Я».

Эксперимент с рисованием — попытка выйти из зоны оцениваемого «Я» в пространство подлинного переживания. Плач здесь не слабость, а реакция на столкновение с вытесненной потребностью в автономии. Страх «недостаточно хороши» отражает интернализованного критика — интроект родительских ожиданий. Перфекционизм — невротическая защита от чувства неполноценности. Её слёзы — начало сепарации: отделения своей ценности от внешней оценки, что напоминает процесс дифференциации в теории Боуэна.

Здесь прослеживается дефицит зеркалирования в детстве (Кохут): родители отражали не её эмоции, а её достижения. Это создало нарциссическую травму — подлинное «Я» осталось невидимым. Ритуалы вроде кофе — попытка саморегуляции через псевдозаботу, что характерно для дисфункциональных копинг-стратегий при тревоге.

Чувство фальши возникает из-за расщепления между «Я-для-других» и «Я-настоящим», описанного Винникоттом как «ложное Я». Её фраза о «праве существовать» отсылает к экзистенциальной вине за нереализованный потенциал (Мэй).

Отказ от планов — это встреча с экзистенциальной пустотой, которую Франкл называл «ноогенным неврозом». Тревога здесь — симптом сопротивления изменениям (Перлз). Записывание «бесполезного» в ежедневник — переходный ритуал, мост между старым и новым «Я». Смех сквозь слёзы — признак когнитивного диссонанса: столкновение привычной модели «продуктивности» и зарождающегося принятия себя. Сокращение кофе и тишина — первые признаки формирования внутреннего локуса контроля, где ценность действия определяется не результатом, а процессом, как в концепции «потока» Чиксентмихайи.

Работа с глубинными убеждениями (теория схем Янга) позволила пересмотреть ядерную установку «Я недостаточен». Переход от «достижения = безопасность» к «остановка = безопасность» отражает сдвиг от гиперкомпенсации к самоактуализации. Фраза «можно и не» — пример когнитивной гибкости, где появляется выбор вместо автоматических реакций. Это соответствует принципам терапии принятия и ответственности (ACT): расширение поведения за рамки доминирующих нарративов. Её бунт — не против системы, а за интеграцию отчуждённых частей «Я», что близко к юнгианской концепции индивидуации.

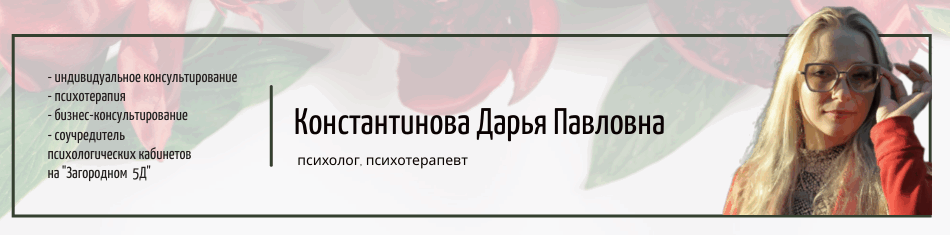

Почему я могу быть вашим проводником в исследовании вашего внутреннего мира:

— 15 лет опыта в интеграции методов: от экзистенциального анализа до когнитивно-аффективной терапии.

— Образование: 6,5 лет в СПБГУП, 3 года в профессиональной мастерской, непрерывное обучение (юнгианский анализ, процессуальный подход, схема-терапия).

— Фокус на глубине: мы можем разбирать текущие кризисы, но за ними часто обнаруживаются более фундаментальные вопросы — о смыслах, свободе, праве быть собой.

Как это происходит:

Обычно — режим еженедельных встреч по 1 часу.

- Без оценок. Ваши мысли и чувства — не «правильные» или «неправильные». Это данные для анализа, как заметки полярника в дневнике. Например, клиентка, которая годами винила себя за «неудачный» брак, вдруг осознала: её гнев на партнёра был криком о границах, которые она не умела выстроить.

- Через сопротивление. Если вы говорите «я не знаю, с чего начать» — это уже начало. Один мужчина, пришедший с запросом «мне всё надоело», через месяц работы признался: «Оказывается, я просто боялся признать, что ненавижу свою работу».

- С опорой на вашу уникальность. Я не работаю по шаблонам. Кто-то приходит с бизнес-запросами и ему важно понять, как именно его ограничивают его личностные моменты. Для кого-то ключом становится анализ детских травм через сказкотерапию, для другого — экзистенциальный диалог о страхе смерти, который маскировался под перфекционизм.

Что вы можете получить:

— Ясность. Не универсальные советы, а понимание ваших личных механизмов. Как женщина, которая считала себя «ленивой», обнаружила, что её прокрастинация — бунт против отца, требовавшего только пятёрок.

— Выбор. Переход от «я должен» к «я решаю». Не через насилие над собой, а через осознание, какие установки управляют вами.

— Контакты с собой. Даже если сейчас это звучит как абстракция. Клиент, проводивший выходные в бесконечном скроллинге, через полгода начал писать стихи — «просто чтобы слышать, о чём молчит моя голова».

Почему это не быстрый «ремонт»:

Терапия — не волшебная таблетка, а лаборатория, где вы изучаете свой внутренний мир. Иногда приходится копать глубже, чем планировалось. Например, запрос «хочу справиться с тревогой» может привести к вопросам: «Что я подавляю?», «Чего избегаю?», «Какую цену плачу за эту „стабильность“?».

Если вы решитесь начать:

— Работаем очно в Санкт-Петербурге или онлайн.

— Выбираем режим регулярных встреч — так, чтобы ваше бессознательное рассчитывало на это пространство, этот контейнер, куда можно принести все волнующее и интересующее.

— Наша работа будет планомерная и эффективная

— Записаться через — Telegram — Whatsapp — Email

Терапия — это не про то, чтобы стать «лучшей версией себя». Это про то, чтобы перестать играть чужие роли и услышать, какой голос звучит за вашими масками. Даже если сначала это будет тишина.

Все истории и клиентские случаи вымышлены